前の記事でアカウントについて考えました。アカウントは、コンピューターを使っていい人とそうではない人を区別するためのものです。あなたのコンピューターだけでなく、インターネット上のサーバーの“部屋”を使うにもアカウントが必要です。

この記事では、アカウントについて、さらに知っておきたいあれこれを考えます。

管理者アカウント

コンピューターには管理する人が必要です。特に、サーバーという大きいコンピューターは、休みなく大勢の人が使っているので、みんながいつも使えるように管理していなければなりません。

前の記事で、サーバーのことを、部屋がたくさんある大きい建物のイメージで考えました。サーバーを管理する人は、“大きい建物”全体を見て回り、すべての“部屋”が正しく使われているかを調べています。もし、悪い使い方が見つかったら、それをやめるように、その“部屋”を使っている人に警告します。警告に応じないなら、その人のアカウントをなくし、その人がサーバーを使えなくします。悪い使い方をしたせいでサーバーそのものに影響が出たなら、できるだけ早く回復させます。

それで、コンピューターを管理する人は、管理者アカウントという特別なアカウントを使っています。あなたが持っているアカウントでは別の“部屋”には入れませんが、管理者アカウントでは、すべての“部屋”を見て回れます。

ワンポイント-アドミニストレーターとは?

コンピューターの管理をする人をアドミニストレーターといいます。

アドミニストレーターの管理者アカウントのIDは、AdministratorやAdminです。

アドミニストレーターは、すべての“部屋”を見て回れるので、悪いことをしようと考えれば、何でもできてしまいます。それで、アドミニストレーターよりもさらに上の管理する人もいます。

あなたのコンピューターも管理する人が必要です。もちろん、コンピューターの置き場所やいつ充電するかを決めるのも管理ですが、どんなアプリを使うか、どうやってインターネットにつなぐかなどを決めるのも管理です。あなたのコンピューターにも管理者アカウントがあるはずです。

メールアドレスをアカウントのIDとして使うことがある

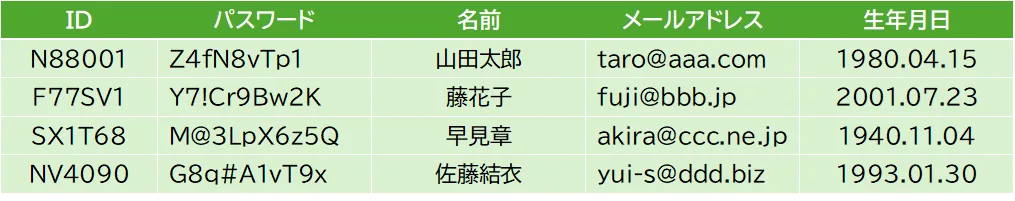

あなたがどこかのサーバーを使わせてもらうためにアカウントを作ろうとすると、管理する人のところにある次のような一覧表にあなたのことが付け加えられます。この表は、イメージです。

ワンポイント-この表はイメージです。

この表は、イメージするためのもので、簡単にしてあります。わかりやすいように1つの表になっています。でも、IDとパスワードや名前などを1つの表にするのは危険です。もし、こういう表が誰かに盗まれると、個人の情報がすべて漏れてしまうからです。

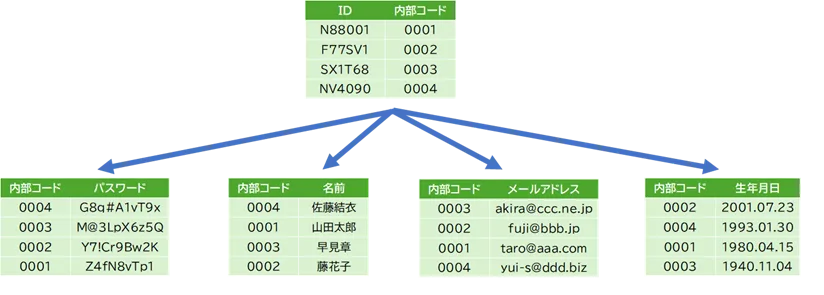

実際は、セキュリティを守るためにいろいろな工夫をしてあります。例えば、下の図のようにいくつかの表にわけておけば、どれかの表が盗まれても被害はそんなに大きくありません。

コンピューターはIDで誰が使おうとしているか区別します。名前だと、同じ字の同じ名前の人がいるかもしれないからです。IDは同じ文字列は使えません。

どうして、アカウントを作る時にメールアドレスを入力するのでしょうか。それは、サーバーを管理する人からあなたに連絡を取りたい時があるからです。例えば、あなたがパスワードを忘れてしまった時、サーバーを管理する人は、新しいパスワードを設定するための方法をあなたにメールで教えてくれます。

IDとメールアドレスを別々に設定しないで、メールアドレスをIDにするアカウントもあります。メールアドレスも1人1人違うものなので、IDとして使えます。

でも、ここで気をつけたいのは、メールアドレスをIDにするので、パスワードはメールサーバーと同じにすると思い込むことです。

メールサーバーで使うパスワードは、メールサーバーの“部屋”を使うためのものです。

あなたが今作ろうとしているアカウントは、メールサーバーとは関係がないかもしれません。例えば、あるSNSを使おうとしてアカウントを作ることにします。そのSNSのアカウントはメールアドレスをIDとして使うなら、パスワードはそのSNSだけの新しいものを考えてください。なぜなら、そのSNSはメールサーバーとは関係ないからです。

ワンポイント-ハンドルネームって何?

もともとインターネットは、コンピューター同士のやり取りしか決まっていないので、人間の名前が本人なのかを確かめられません。それに、インターネット上で、いつでも本名を公開するのは危険です。

それで、SNSなどで発信する人は、本名の代わりにハンドルネームを使います。

たいてい、ハンドルネームはアカウントのIDとは別です。アカウントのIDはコンピューターのためのもので、ハンドルネームは発信する人や発信を見る人のためのものだからです。

ハンドルネームは、画面に表示されるので、スクリーンネームと呼ぶこともあります。

広く使えるアカウント

アカウントは、コンピューターを使う権利や資格です。あなたのコンピューターは、あなたにアカウントという資格があるのでコンピューターを操作できます。インターネット上のいろいろなサーバーも、アカウントという権利や資格があれば“部屋”を使わせてもらえます。

アカウントには、広く使えるものがあります。いくつかのサービスを1つのアカウントで使える仕組みです。例えば、Googleアカウントを持っていれば次のようなサービスを使えます。

- Gmail

- YouTube

- Googleドライブ

Gmailはメール、YouTubeはSNS、Googleドライブはクラウドストレージという“部屋”ですから、それぞれサーバーが違います。今まで考えてきた通りだと、それぞれ別々にアカウントを作らないと使えないはずです。

でも、この3つともGoogleが作っているサービスなので、1つのGoogleアカウントで使えます。あなたがAndroidが動いているコンピューターを使っているなら、もうGoogleアカウントを作ったはずです。そのGoogleアカウントで、GmailもYouTubeもGoogleドライブも使えます。

ここではGoogleだけを例にして説明しましたが、iPadやiPhoneを使っている人なら、Apple IDというアカウントでAppleのいろいろなサービスを使えます。WindowsのPCを使っている人ならMicrosoftアカウントというアカウントを作ったはずなので、そのMicrosoftアカウントでMicrosoftのいろいろなサービスを使えます。

ワンポイント-GoogleではないサービスでもGoogleアカウントが使える?

新しくアカウントを作らなくても、GoogleアカウントやApple IDやMicrosoftアカウントで使えるようになるサービスもあります。

ざっくりいうと、「この人は、GoogleやAppleやMicrosoftが確かめてくれたから使っていい」という合図がやり取りされているようなものです。

アカウントを新しく作るよりも簡単ですが、GoogleかAppleかMicrosoftか他のアカウントか、どれを使ったのかを忘れないようにしてください。